官民一体で取り組んだ

「ドラゴン伝説」が、天草の海に

ともした“再生の灯”

美しき豊穣の海を襲った貝毒の被害。甚大なダメージを受け、先の見えない不安に包まれていた海辺の町に、FFCテクノロジーが再生への希望をもたらした。

FFCノンフィクションvol.3 「伝説の行方」(熊本県天草市)

2016年10月発刊『BOSCO16号』掲載

FFCの技術と町ぐるみの取り組みで、

貝毒に侵された湾に“命”が戻ってきた。

あれから12年、天草の海は少しずつ再生してきています。死に瀕していた海、楊貴妃湾。今ではその浅瀬にコアマモが広く生息し、今年はナマコ漁も行うことができました―。

そんな熱い思いがこもった一本の電話が赤塚グループの赤塚充良会長のもとにかかってきたのは、2015年10月某日のことだった。電話の主は熊本県天草漁業協同組合の代表理事組合長・浜悦男さん。その話を聞いた赤塚会長の脳裏に、かつて取り組んだ一大プロジェクトが鮮明によみがえった。

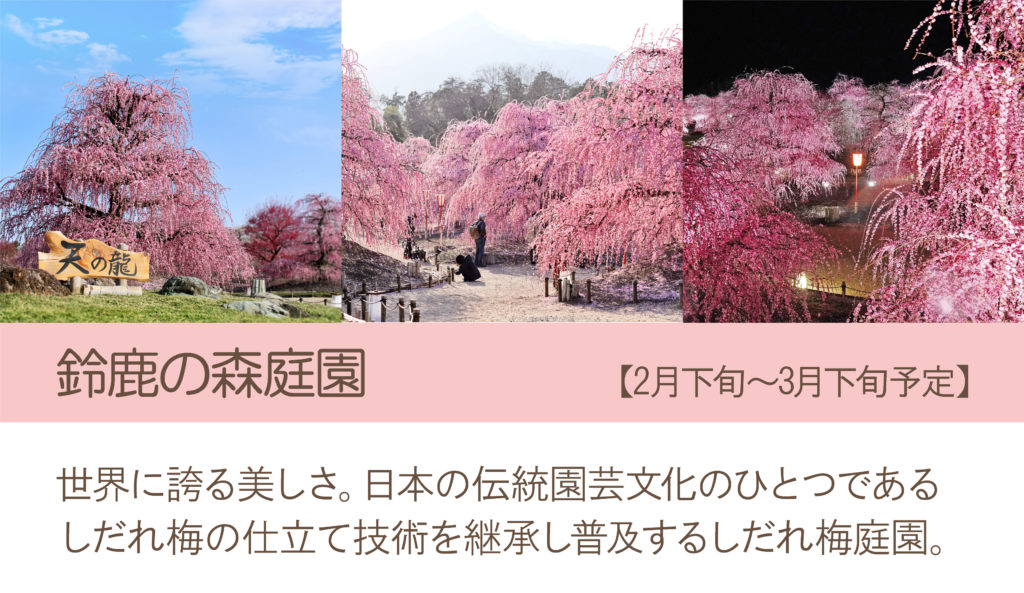

時は12年前にさかのぼる。熊本県南西部の天草地方に位置する宮野河内湾、「楊貴妃湾」とも呼ばれる風光明媚な“天草の海”は大きな危機に瀕していた。かつてはカキやアサリなどの貝類が豊富に獲れた楊貴妃湾が、貝毒の被害に見舞われたのだ。

有害なプランクトンによって貝類が毒性を持ってしまう貝毒。私たちの海が死に瀕している―大切な海の恵みを奪われた地元の漁業関係者や地元住民のダメージは大きかった。しかし―。

「楊貴妃湾ではカキやアサリなどの二枚貝が豊富に獲れたけれど、20数年前に貝毒による食中毒が出て以来、ずっと禁漁、立ち入り禁止になってしまった。でも誰もがこの海の再生、海の恵みの復活という思いを持っていたんです」と浜悦男さん。

美しい天草の海を、豊かな海の恵みを取り戻そう。この事態に立ち向かうために立ち上がったのは、楊貴妃湾に面する漁業の町、天草郡新和町(現・天草市)の町長や漁協組合をはじめとする地元の人々だった。

2004年4月8日、総勢1,500人がプロジェクトに参加。その誰もが“伝説”の始まりを確信した。

多くの人の願いが込められた

前例のない大規模な取り組み

きっかけとなったのは地元のフィランソ会員の川崎眞志男(ましお)さん、リーダー会員の城野智恵美さん。ふたりを通じてFFCテクノロジーの存在を知った新和町町長や漁協の人たちが、赤塚グループを訪問し、赤塚社長(当時)に協力を依頼。海の再生という夢を持っていた赤塚社長はFFC技術の提供を快諾する。こうして新和町の人たちと赤塚グループの思いがひとつになった2004年2月、天草の海を再生するプロジェクトが立ち上がった。

(※川崎さんの「さき」は つくりの上が「立」です)

(左)地元の子どもたちによる楊貴妃太鼓の勇ましい響きが会場を盛り上げる。(右)FFCセラミックスの筏をけん引するドラゴン船。

その昔、原因不明の病に苦しんでいた人々の前に楊貴妃が現れて病を治し、龍に姿を変えて天に帰って行った―新和町にはこんな古い言い伝えがあり、今もなお龍神として祀っている。そこからこのプロジェクトは「ドラゴン伝説」と名付けられた。

1台の筏に1トンのFFCセラミックスをつるし、18台の筏を楊貴妃湾に投入。同時に船上と海岸から1,000袋(1万5,000㎏)のFFC特殊海用改質材を散布して湾全体の浄化を図るという大規模なものだ。

FFCセラミックス1tを取り付けた筏。筏づくりは広島・安芸津湾で海の再生とカキの養殖に成功した西明教康さんの指導によるもの。

実行されたのは2004年4月8日。メイン会場の中田港には地元の人々に加え、500名に上るカトレア会(現フィランソ)会員が全国各地から集結。その数は1,500人を超えた。新しい取り組みに何かと難色を示す行政を粘り強く説得し、官民一体となって海の浄化に取り組む一大プロジェクトへの関心の高さを目の当たりにしたあの日の喜びを、赤塚会長は今も忘れないという。

あいさつする赤塚充良社長(現会長)。ドラゴン伝説の成功祈願のため、プロジェクトに先駆けて伊勢神宮にFFCセラミックスを奉納したという。

前日まではあいにくの雨模様で実施も危ぶまれたが、雨も上がり、抜けるような青空が広がっていた。地元中学生たちによる楊貴妃太鼓が力強く鳴り響き、筏は船に曳かれて海へFFCセラミックスを運ぶために出航。そして人々は船と海岸に分かれて特殊海用改質材を一斉に海へと散布した。「海よ、よみがえれ」誰もが美しく命あふれる海の復活を願って―。

プロジェクト前に海の浄化祈願をするフィランソリーダーの川崎眞志男さん。

35隻の船が2つのルートに分かれ、その船上からFFC特殊海用改質剤が散布された(左端が浜悦男さん)。

周囲約15kmにわたる楊貴妃湾の海岸からも1,500人の参加者が改質材を散布した。

瀕死の状態だった海に

見え始めた再生の兆し

FFCテクノロジーによって湾全体を改質しようという「ドラゴン伝説」は、まさに前人未踏の“伝説”とも言える試みになった。このプロジェクト開催以降、赤塚グループは継続して楊貴妃湾の環境調査を実施している。

ドラゴン伝説から12年後の楊貴妃湾。GPSを使ってコアマモの広がりを調査している様子(2016年6月撮影)。

大きな問題となっていた貝毒は、プロジェクト実施後、完全解決には至らないまでも、年を追うごとに確実に発生期間が短くなっているという。

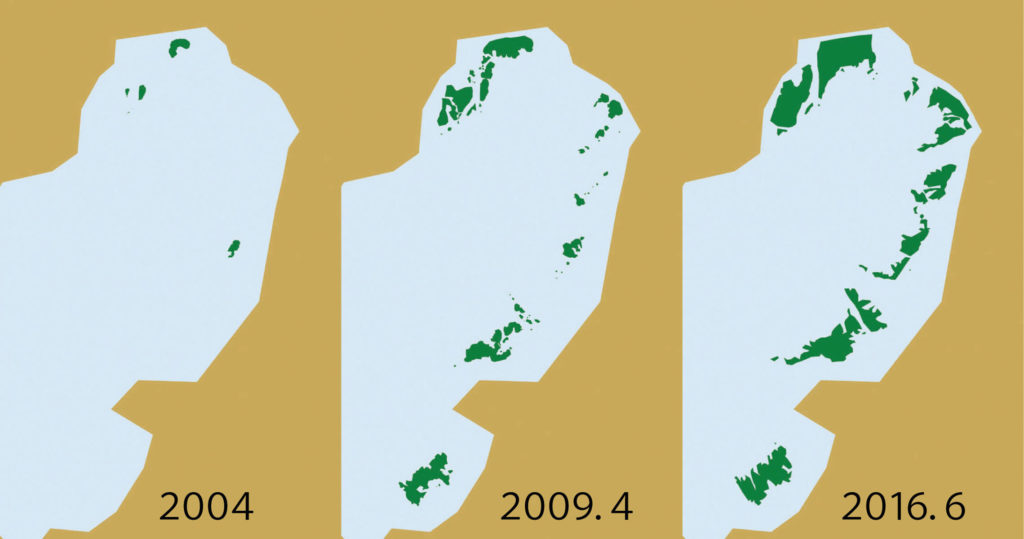

また海の生態系バランスや環境改善の重要な指標としても利用されている「コアマモ」を継続的に計測したところ、その生息域が格段に拡大していることも確認された。わずかに生き残っていた、元からこの海に生息していたコアマモがその生命力を取り戻して再生・拡大し始めたのではないかと考えられているのだ。FFCセラミックスをつるした多くの筏の下には小魚が群がり、改質材をまいた海岸にはカニやヤドカリ、巻貝などが姿を見せ始めている。

コアマモ生息域(緑色の部分)の推移。年を追うごとに着実に生息域が広がっているのがわかる。

楊貴妃湾に命が戻ってきた―。ドラゴン伝説から12年、「FFCとの出会いは天からの助け舟でした」と偽らざる思いを語る浜さん。“瀕死の状態”にあった海が、少しずつではあるが、一歩一歩着実に再生への歩みを進めている。

官民一体で挑んだ一大プロジェクトがFFCによる地域ぐるみの大規模な環境改善のモデルとして日本全国に広がってほしい―赤塚会長の切なる願いである。そのとき、この取り組みは本当の“伝説”になる。

コアマモと姿を見せ始めた生き物たち。

取材・文/柳沢敬法